4月の活動

文責:齋藤

4月に入り,4年生12人,院生3名を加えた15人で研究活動がスタートしました.4月のゼミでは,自分の研究に関連する論文や既往研究の発表に試みました.

パワーポイントの作成や資料を用いた発表,聞きなじみのない言葉が多く出てくる論文の解読など慣れない作業に追われ,理解が追い付かない中で精いっぱい取り組む4年生の姿には胸を打たれました.

特に,他者の発表に対する「質問」に苦戦しました.初めて聞く言葉の意味を問う流れに気まずさを感じ,質問をためらってしまい,最後まで質問することができずさらに気まずい空気にしてしまいました.皆それぞれ苦戦したと思いますが自身の成長につながる貴重な経験になりました.

そんなこんなで約一カ月が経過しましたが実はまだ全員の名前を把握できていないのが現状です.まもなくGWに入りますが,この一カ月環境の変化に精神的にも身体的にもかなり疲労がたまっていることでしょう.

GWは自宅でゆっくりと過ごし,休み明けに元気な姿で再会しましょう.

★学部ゼミ

5月の活動①

文責:根本

5月10日(土)に,習志野市役所で行われた「習志野市の将来の環境について考えるワークショップ」に修士2年の根本が参加をしました.

このワークショップでは,習志野市の将来を表す「目指す環境像(キャッチフレーズ)」を考えました.

現在習志野市で行っている「習志野市環境基本計画」は2025年度までの計画となっており,来年度からの計画を策定中であり,その中で「目指す環境像」を設定することが重要な課題となっています.

まず最初に市役所の方から,習志野市の現状について説明いただき,その後グループワークで習志野市の良いところや悪いところを挙げ,どのような環境のまちを目指すかのキャッチフレーズを作りました.

ワークショップ参加者は習志野市の高校・大学で生物部や生命・自然環境学部に所属する学生であり,グループワークでは谷津干潟や環境保全といったキーワードが多く出てきました.

自然環境の保全は,人々の憩いや地域価値の創造を目的としていることが多いですが,気候変動による熱波の発生や,熱中症のリスク削減にも効果があるため,今後の環境計画において重要な要素となると感じました.

学校の垣根を超えたワークショップに参加することで,様々な視点から習志野市の環境について考えることができました.この経験を,自身の研究にも活かしていきたいと思います.

★習志野市の現状についての資料をいただきました

5月の活動②

文責:白土

本格的な研究が始まり,壁にぶつかっているグループも出てきましたが先輩や引き継ぎ資料などを参考に研究に奮闘している月でした.しかし,4月に比べ研究に関する知識やパワーポイントの作成,発表する際の工夫など成長しているグループも多く見られます. 先生や先輩などからのアドバイスなどを参考に研究を進め,立派な研究ができるよう進めていきたいと思います.また,活動していくうえで苦戦することなど増えてくると思いますが,仲間を頼りつつ協力しあいながら進めていくことを心がけ来月も取り組んでいきます.

★ゼミの様子

6月の活動

文責:御園

6月に入り,暑さも本格的になってきました.研究室にも少しずつ夏の気配を感じます.新年度から時間が経ち,メンバー同士の交流も深まってきました.現在は中間発表に向けて,それぞれが自分たちのテーマを本格的に進める時期で,資料を整理したり計画を見直したりと着実に準備を進めています. まだ先は長いですが,仲間と協力し合いながら良い雰囲気で研究を進めていきたいです.

★ゼミの様子

8月の活動

文責:根本

今年のオープンキャンパスは展示を心機一転し,体験型の装置を作成しました.大学院で演習の時間を使い,「工学っぽさが伝わるもの」「体験を通して印象に残るもの」を題材に案を出し,今年は「超音波計を用いて都市の高さを計測する」という展示物を作成することになりました. M1の今君がAruduino言語と電子工作に精通しており,超音波計の作成を請け負ってくれたので,M2は模型製作に勤しみました.久しぶりにスタイロを加工して模型を作成しましたが,なかなか楽しかったです. オープンキャンパス当日は,リモートセンシングの例や河川水位の計測方法などを並べて展示しました.このような技術が私たちの生活を支えているということが伝わってくれたらうれしいです. しかしながら展示物はまだまだプロトタイプで,オープンキャンパスを通して改良の余地があると強く感じました.後期の演習でそこを詰めていき,3年間オープンキャンパスに参加して得られたことが少しでも残せたら幸いです.

★オープンキャンパスの様子

9月 水文・水資源学会

文責:今

あきた芸術劇場ミルハスで開催された水文・水資源学会 2025年度研究発表会(9月17日~19日)でポスター発表を行いました! ミルハス,駅から近くて新しい&綺麗なところでした!となりの千秋公園お堀のハスの花が一部残っており,大きな葉と花に魅了されました. というわけで,水文・水資源学会の様子をお届けします. 私は,『地デジ放送波を用いた反射法による水蒸気量変動観測-同一地点に設置された二つのアンテナでの比較-』というながーいタイトル名. 多くの方に見てもらえた!わけではないのですが…同じ地デジ観測を行う方々と深い話ができ大変有意義な時間でした. 次はもっと多くの方に地デジ水蒸気観測を理解していただけるような資料作りを心掛けていきたいですね. さて,開催地は秋田ということで,きりたんぽやバター餅,ババヘラアイスなど沢山グルメも楽しんできました.あまりにも美味しくて写真を撮るのを忘れてしまいました…(唯一撮ったババヘラアイスをおすそわけです!)

★水文・水資源学会の様子

★秋田名物 ババヘラアイス

9月 日本ヒートアイランド学会

文責:根本

日本ヒートアイランド学会第20回全国大会が,9/19~21に香川県社会福祉総合センターで開催され,本研究室より修士2年の児島・根本がそれぞれポスター発表を行いました. 私は『市街地における植生の有無によるWBGT解析 -三次元点群データの活用-』というタイトルでセッションをしてきました. 論文で名前をお見かけした先生がたからご意見をいただける貴重な経験ができ,修論の方向性も再度確認する良い機会となりました. この学会では気象モデルWRFや熱放射シミュレーション,気象場の実測によって得られた結果を基に,暑さ指数WBGTやSET*を用いた人体への影響効果,植生の日陰効果の検討などを発表しており,私もかなりわくわくしながら発表を聞いていました. 私事ですが初の四国,初の香川で少ない時間ながら初めての土地を楽しんでおりました.讃岐うどんや骨付き鳥を食べ,地元のカフェでモーニングを過ごすという,とても充実した三日間になりました. 修論提出が遠い未来ではなくなってきた今日この頃,再度気を引き締めて研究に臨んでいきたいですね.

★日本ヒートアイランド学会の様子

★本場の讃岐うどん

10月の活動

文責:斎藤

人肌恋しい季節が近づいてきました.恋多き男,白土はマッチングアプリをはじめ,新しいパートナーを探しさまよっています. さて,10月といえば卒論の中間発表がありました.皆さん4月から取り組んできた研究の成果を存分に発揮できましたか.緊張から練習通りにはいかなかった人や先生からの想定外の質問に戸惑いながらもステージで堂々と発表する皆さんの姿は私の眼にはとてもかっこよく映っていました.

★中間発表の様子

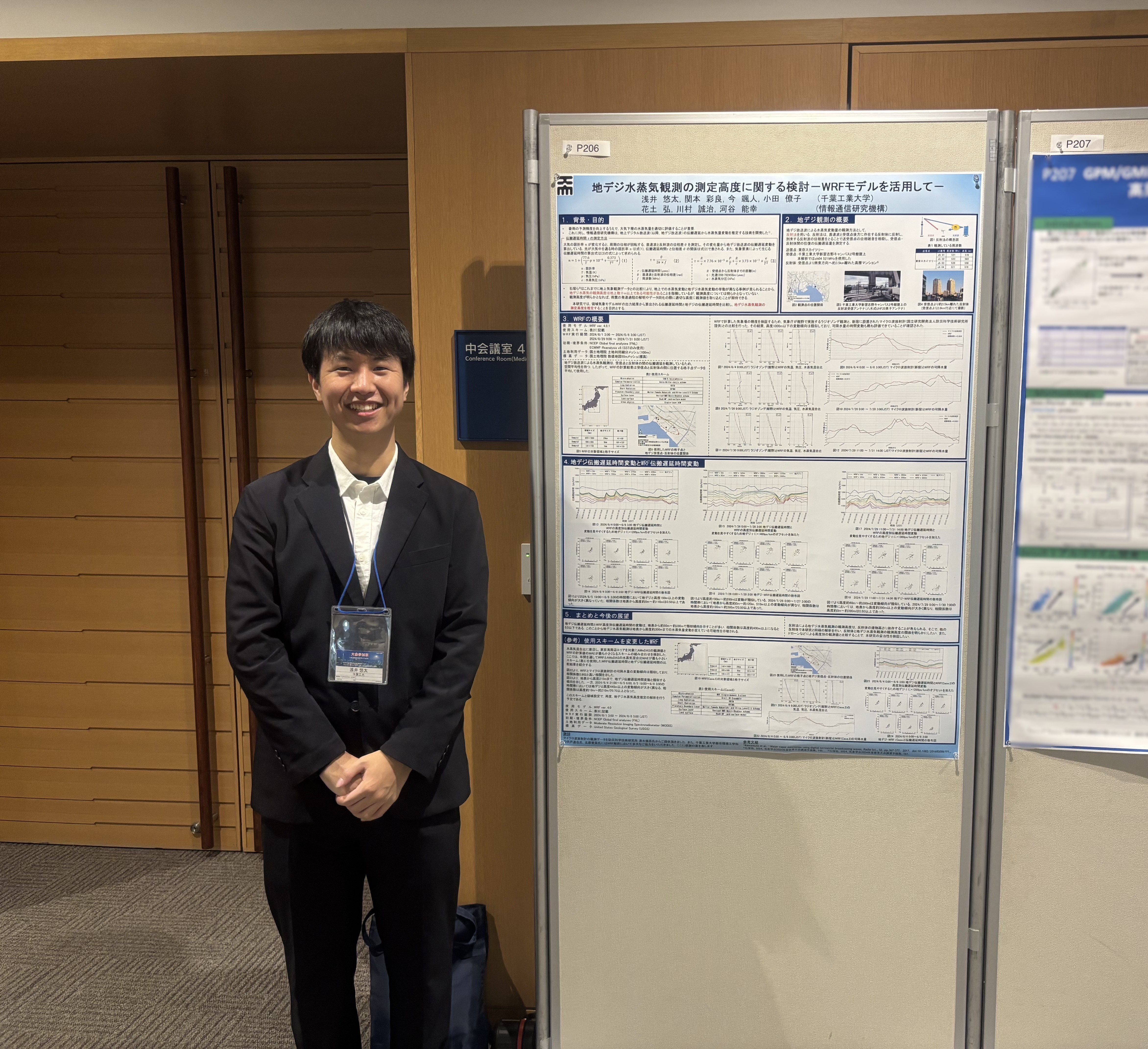

11月 気象学会

文責:関本

11月4日から8日に開催された気象学会2025年度秋季大会で,B4の浅井くんがポスター発表を行いました. 今回の開催地は福岡国際会議場で,大変多くの方にポスターを見ていただきました.初めて学会に参加して,色々な専門知識を得ることができました.この経験を生かして残り数か月の研究に生かしていきたいと思います. 私は福岡に初めて行ったので,名物をたくさん食べてきました.なかでもごぼ天うどんと博多ラーメンが美味しかったです!

★気象学会ポスター発表

★福岡のごはん